1月21日下午,一对来自孟加拉国的父女,跋涉2000多公里,带着对未知的恐惧与希望,走进了西安交通大学第一附属医院儿科神经专科刘小红教授的诊室。在详细询问患儿病情并查阅了相关影像学资料后,刘教授初步诊断患儿为中枢神经系统脱髓鞘疾病,建议住院进一步检查以明确诊断。

语言的隔阂成了这次跨国求医之旅中的一大挑战。父女二人日常沟通语言为孟加拉语,仅能用简单英语交流,病史采集和病情沟通的困难可想而知。得知情况后,张欣敏住院医师主动承担起了沟通的桥梁角色,与李海霞规培医生花费了近两个小时,耐心而细致地收集了患儿五个月来的病史。随后,王琳医生对患儿进行了全面的神经系统检查,为后续的诊疗提供了坚实的基础。

瓦妮萨,一名年仅12岁的孟加拉女孩,五个月前因感染后出现头痛、眼眶疼痛和四肢无力,起初被诊断为疑似抗髓鞘少突胶质细胞糖蛋白免疫球蛋白G抗体相关疾病,并接受了大剂量冲击治疗。症状虽然有所缓解,但在减停药激素过程中,病情再度反复。长时间使用激素导致的种种副作用给患儿与家属带来了深深的困扰,还有对未来治疗的不确定与焦虑。为了找寻疾病的真相,他们带着殷切的希望慕名来到西安交通大学第一附属医院。

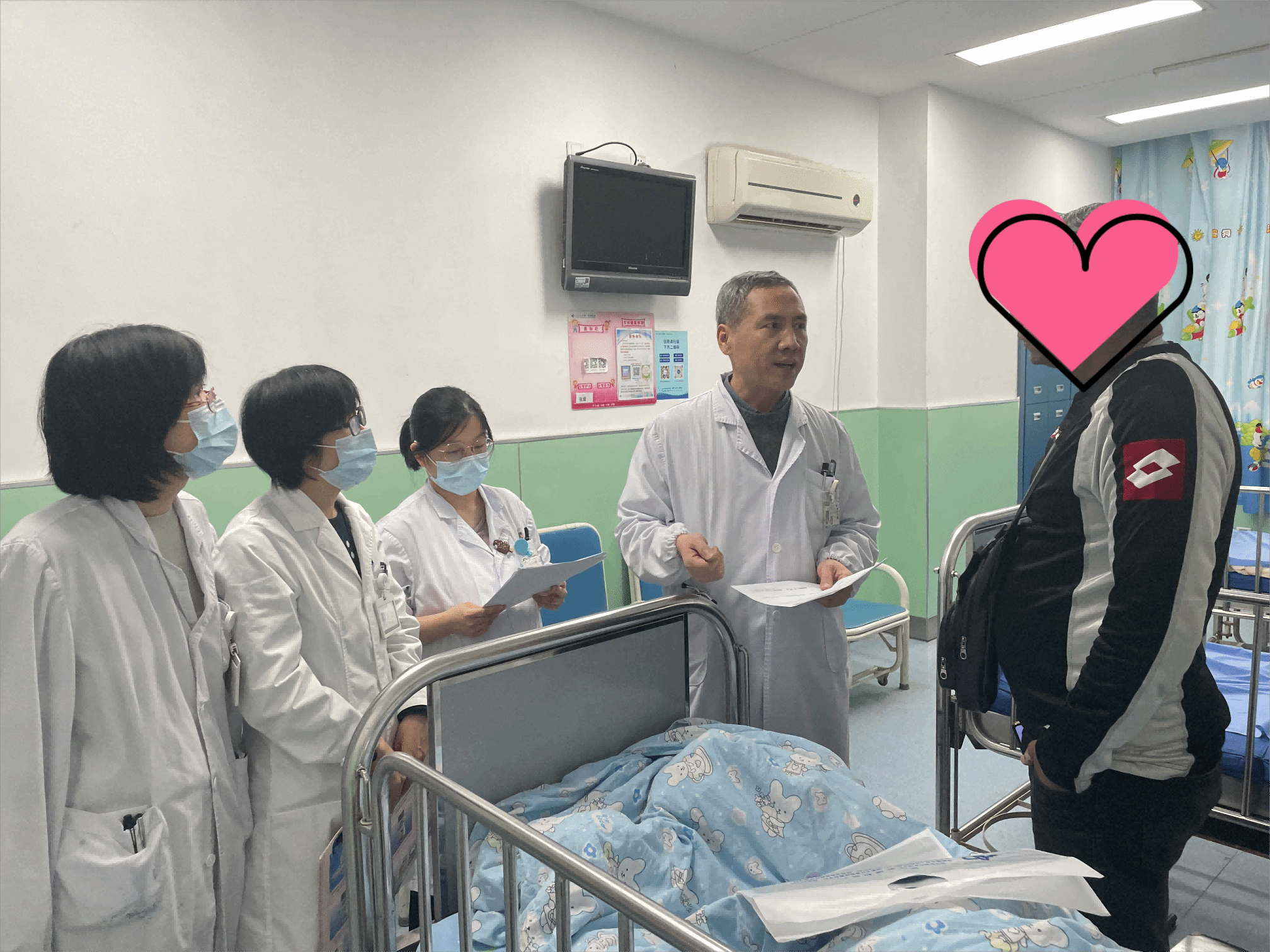

晚7点多,神经专业组的杨永华副主任医师和曹晓琴主治医师结束了繁忙的门诊工作赶赴病房,细致了解了患儿的病史,结合院外影像学检查结果,初步考虑多发性硬化。这是一种免疫介导的中枢神经系统炎性脱髓鞘疾病,具有时间多发与空间多发的特征,属于罕见病范围。由于家属经济困难,科室积极协调影像科及医务部,通过多方努力,申请了免费项目,最终在家属可承受的费用范围内完成了必需的检查项目。患儿做腰椎穿刺检查过程充满恐惧,医护人员多次进行耐心沟通与安抚,详细解释操作流程,最终顺利完成了检查。

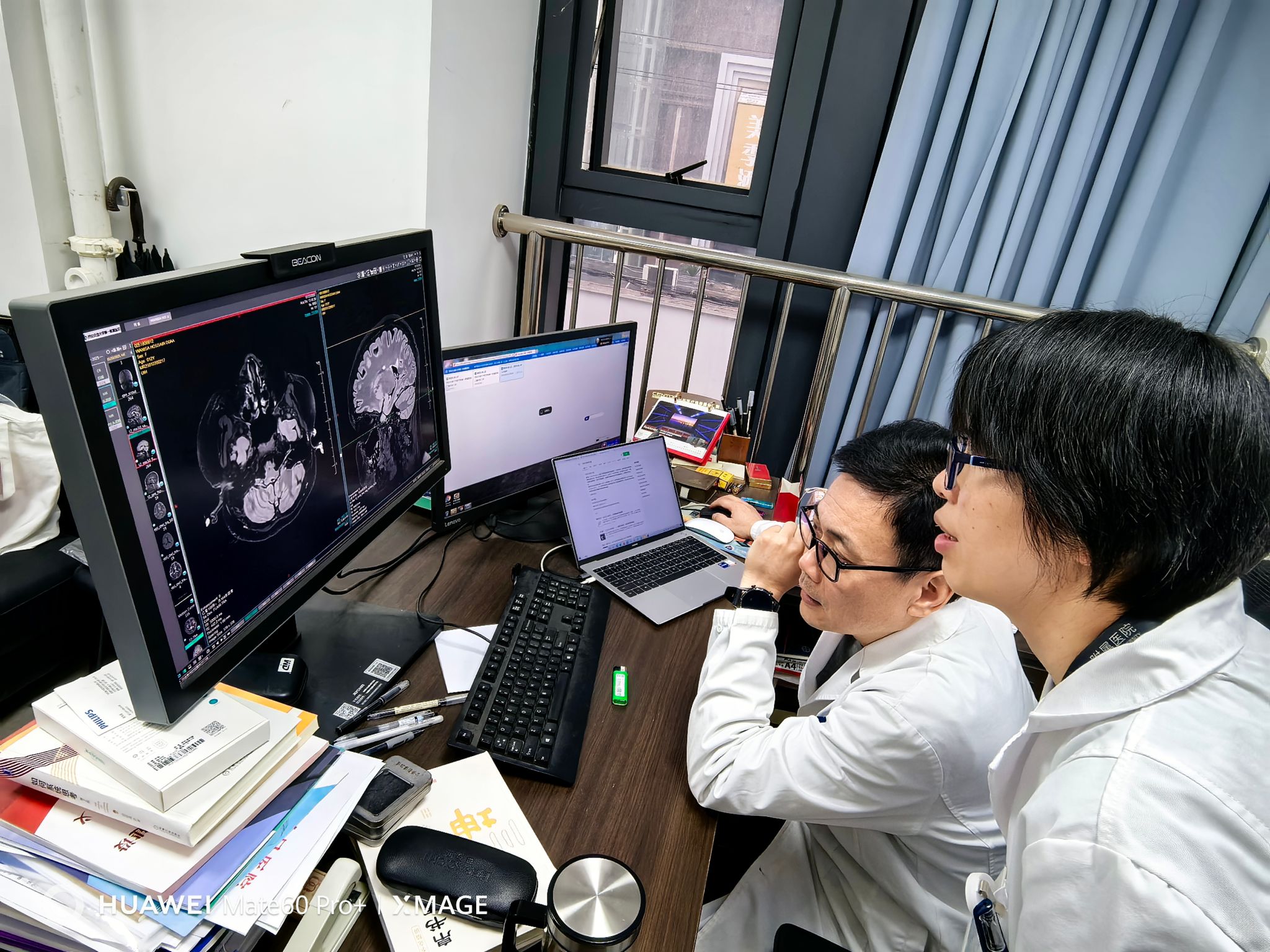

由于签证限制,父女二人在住院第三天须返回孟加拉国。医生们紧急协调实验室加快报告速度。影像科杨健主任亲自阅片会诊与讨论,依据患儿临床发病特点、结合影像学检查结果及脑脊液特异性寡克隆区带(Ⅱ型)阳性并排除其他疾病,最终确诊为多发性硬化。该病疾病修正治疗非常关键,可以显著降低复发和新发病灶风险,儿童推荐使用芬戈莫德、特立氟胺。此类药为特殊申请药物,专业组医生将治疗方案告知给患儿父亲,他们决定回国进行下一步治疗。

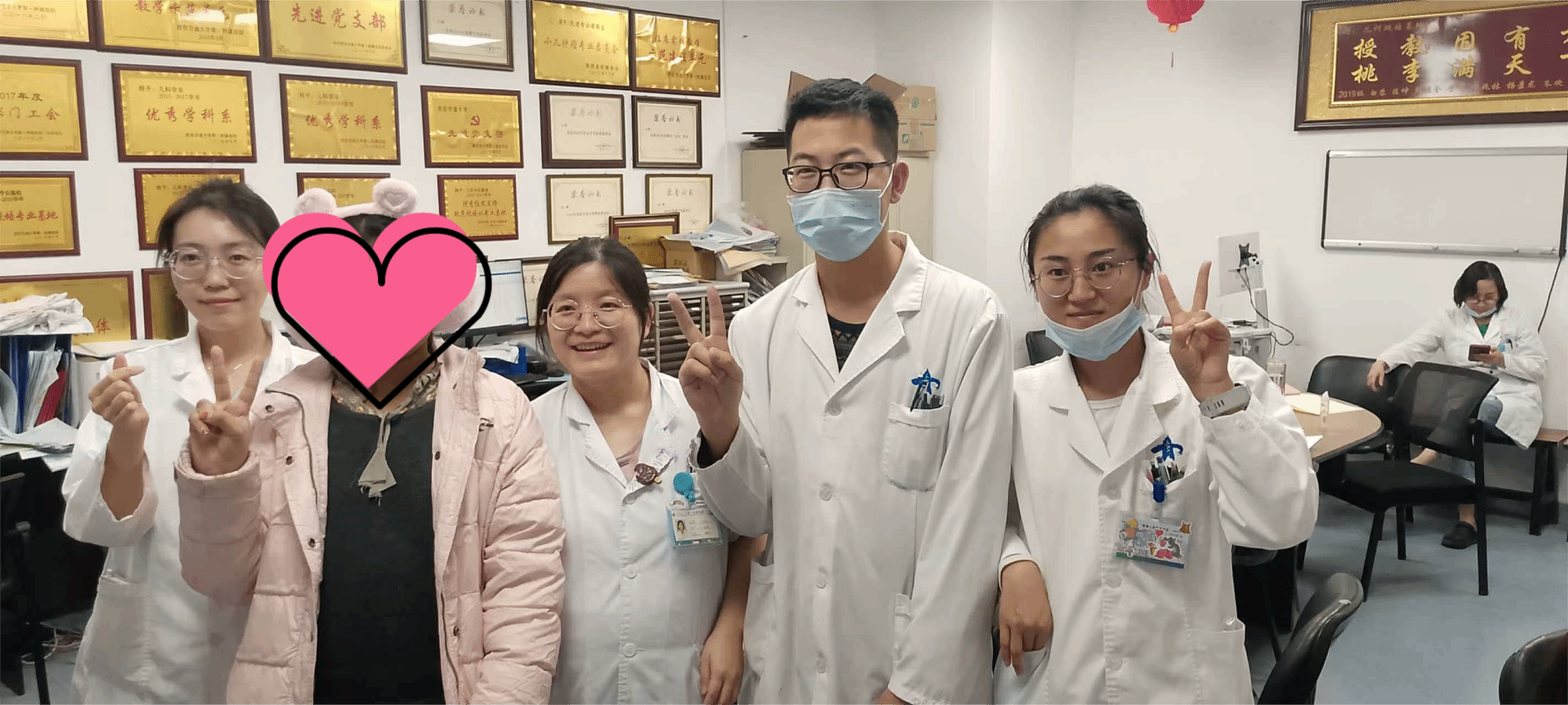

尽管多发性硬化的后续治疗依旧充满挑战,但患儿和家属对交大一附院儿科的医护人员表示了深深的感激。经过半年的迷茫和痛苦,他们终于找到了明确的诊断,虽然未来的道路仍然艰难,但至少不再惧怕和困惑。在短短几天的治疗中,瓦妮萨的父亲深刻感受到了医生们无私的关怀与专业精神,并表示未来将继续选择这里进行复诊。

这场跨越国界的寻医之旅,不仅为患儿带来了生命的希望,也让医患之间的信任跨越了文化与语言的鸿沟,充分体现了西安交通大学第一附属医院儿科对儿童神经罕见病的诊治水平及医护人员对病人的人文关怀。这种无国界的爱与责任,汇聚成了无数病患心中永恒的温暖。