从多学科交叉的科研训练,到国际领先的磁热疗技术突破,再到成果落地西部、服务临床,她以“磁”为媒,叩响肿瘤治疗领域的新大门,以15年的不懈坚持,诠释了一名复合型青年女性科学家的责任与担当。

跨界科研路:一名青年学者的多维成长

“科研没有边界,真正有价值的工作往往诞生在学科的交叉地带。”刘晓丽这样形容她所走过的医工交叉之路。

她于2015年通过西北大学和新加坡国立大学联合培养获得博士学位,期间接受了系统的科研训练,并凭借优异的科研成果入选国家首届“博士后创新人才计划”,在中国科学院国家纳米科学中心开展博士后研究。在多学科融合的科研环境中,她逐步聚焦于磁性纳米药物与肿瘤物理治疗这一新兴领域,以物理响应调控体系的设计和构建为核心开展研究,攻克实现肝癌磁热疗的关键科学问题和技术难点,在材料合成、生物机制探索和设备研发等多个层面展现出了罕见的综合研究能力。

“我很感恩一路遇到的良师。”刘晓丽说。范代娣教授为她“推开科学研究的大门”,梁兴杰研究员引导她“从基础中寻找新的研究方向”,而吕毅教授则支持她“以临床问题为牵引,深入探索‘磁’与‘医’交叉的奥秘”。“正是这些指引,让我真正走进了医工交叉的殿堂。”

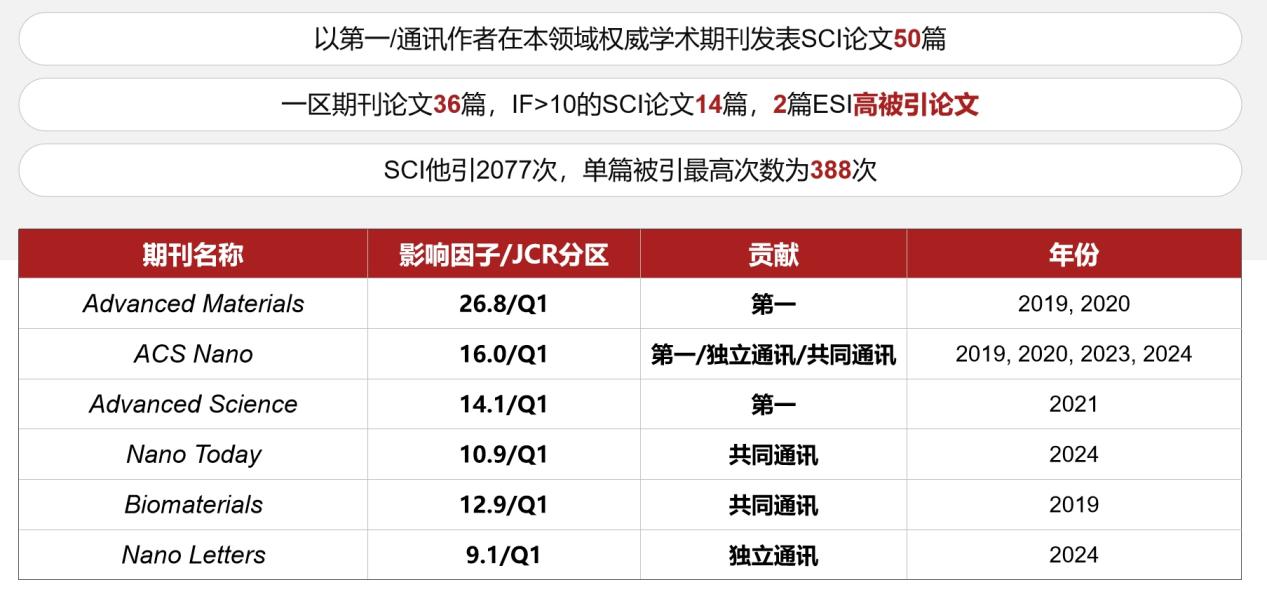

刘晓丽近年来的主要学术成果

三大突破:推动磁热疗技术跨越发展

在跨学科的前沿研究中,刘晓丽逐渐形成了自己的研究特色,发展了高效纳米磁热生物调控技术,为磁热生物效应的调控和应用奠定了理论和技术基础。

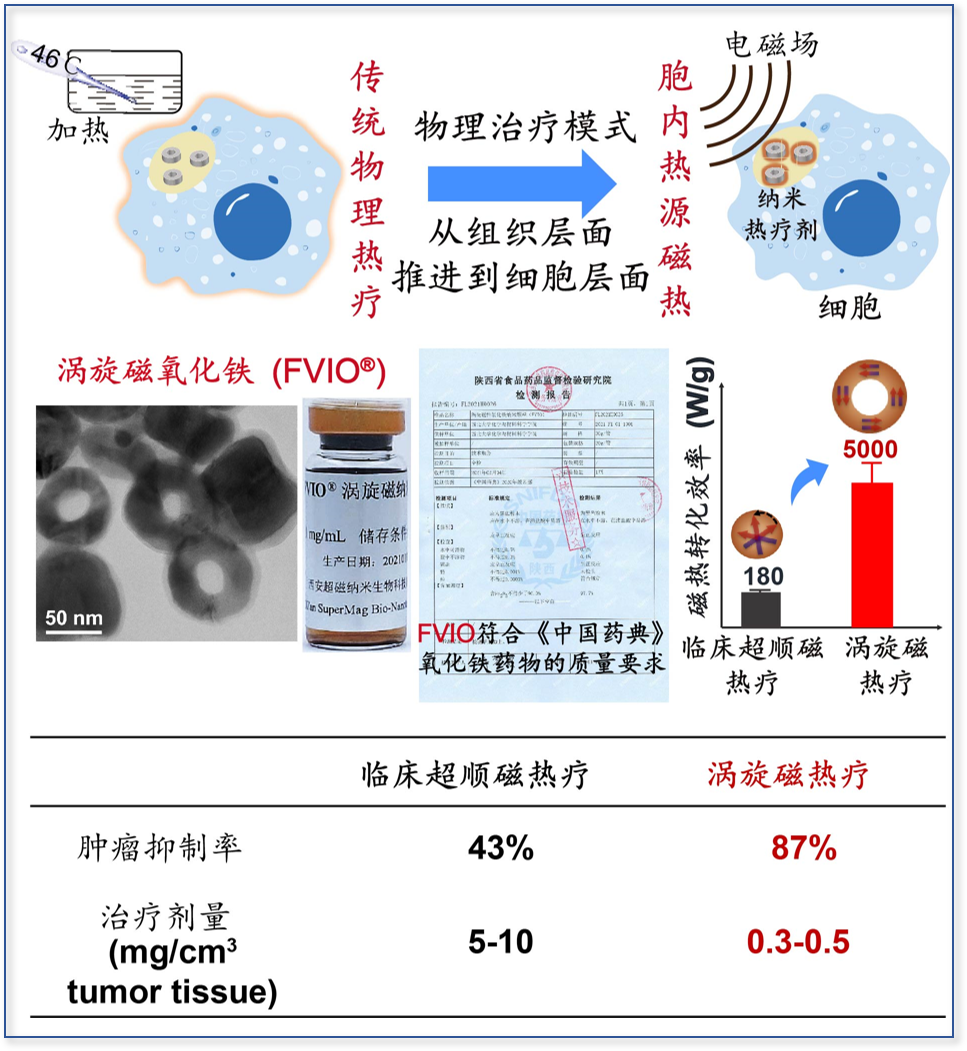

“传统磁热疗存在热效能低、靶向性差等问题,尤其在对深层肿瘤的治疗中局限性明显。”刘晓丽介绍道。她带领团队从材料设计源头入手,提出了基于纳米氧化铁的胞内热源高效磁热治疗肿瘤策略,创新建立了国际首个高效肿瘤涡旋磁热疗体系,该体系首次将治疗所需剂量降低一个数量级,在提高疗效的同时显著减少了副作用的发生。澳大利亚科学院院士Justin Gooding教授评价其为“磁热转换效率的突破性进展”。相关研究被Nature Reviews Materials、Advanced Drug Delivery Reviews等国际权威期刊长篇引述。

她开发的磁控药物递送技术,揭示了电磁场驱动磁纳米载药跨瘤内生理屏障和主动迁移机制,实现了药物的瘤内均匀分布和精准递送。这一成果被国际知名生物材料和药物传递系统领域的专家Nicholas A. Peppas院士团队和美国三院院士Robert Langer教授引用并评议。

此外,她提出的“磁热+免疫”协同治疗策略,揭示了涡旋磁热抗肿瘤免疫新机制,发展了磁热免疫高效协同治疗新技术,为肝癌高效免疫治疗提供了新路径。该成果被中国科学院俞书宏院士团队引用,并获德国BioNTech、默克公司等医药企业的关注与临床应用展望。

刘晓丽在磁热疗技术上的突破

从实验室走向临床:医工结合的落地实践

“论文不是终点,能真正用于临床、帮助患者才是我们的目标。”刘晓丽强调。

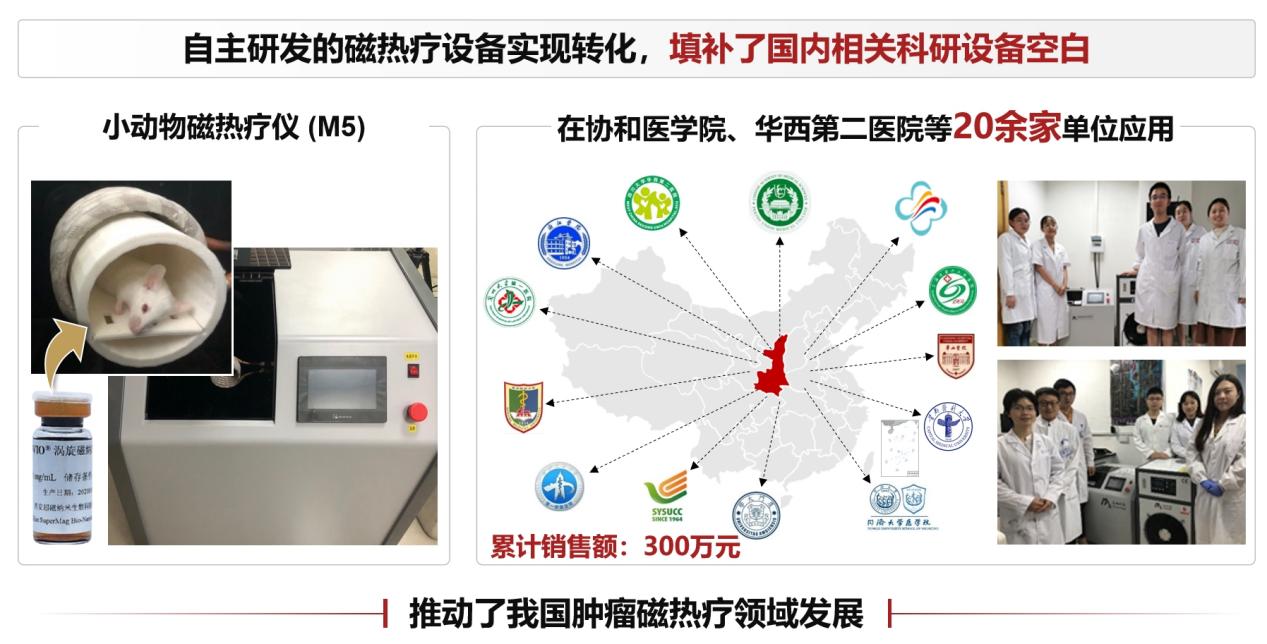

她深度参与研发的国际首创高性能涡旋磁纳米氧化铁热疗剂,突破了传统超顺磁纳米铁氧体尺寸对磁学性能限制,使得该纳米磁热疗剂比吸收速率比临床使用的超顺磁纳米氧化铁颗粒提高了一个数量级。在设备端,刘晓丽团队参与研发的M5磁热治疗仪已取得知识产权并实现转化。

目前,这些成果已作为科研试剂与设备,在中国科学院自动化所、北京协和医学院、华西医院等20余家单位投入基础与临床研究,推动了陕西省生物医药产业的发展。

“我们不只做材料,还要做设备、做规程、做标准。”她说,“医工结合是要打通从原理到产品的全链条。”

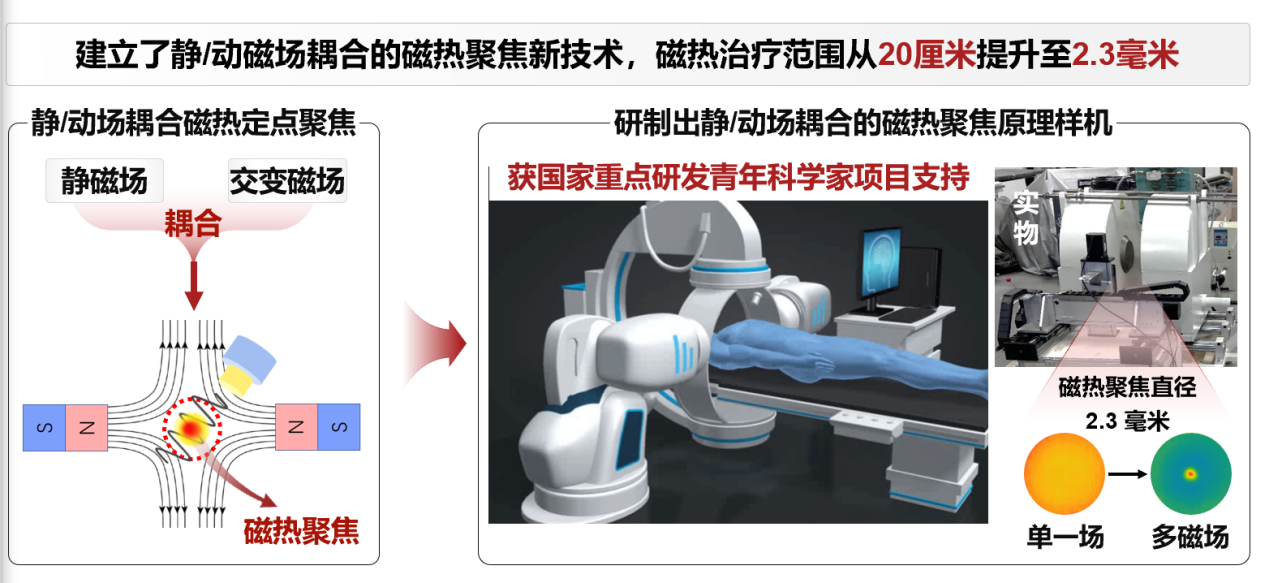

刘晓丽团队自主研发的磁热疗设备,已在国内二十余家医院投入使用

面向未来:扎根西部土壤做有温度的科研

“在应该奋斗的年纪里不应该选择安逸,累的时候就这样安慰自己,时光易老!”这是刘晓丽常对自己说的一句话。近年来,她以第一/通讯作者发表SCI论文50篇,(35篇一区,14篇IF>10,2篇ESI高被引),他引2077次,单篇最高388次,主持国家优秀青年科学基金、国家重点研发计划青年科学家项目等12项,授权发明专利5项,主编《磁性纳米生物材料》专著1部,获陕西省自然科学一等奖。

作为陕西省高层次引进人才,刘晓丽选择回到西北,加入西安交通大学第一附属医院,担任精准外科与再生医学国家地方联合工程研究中心副主任。“这里既有临床需求的前沿牵引,也有交叉学科的土壤支持。我们和临床医生一起讨论病例,从真实需求中寻找科研命题。”她表示,交大一附院提供的多学科平台使她能够真正站在临床一线推进技术创新。

除了科研,刘晓丽也致力于人才培养。“我希望带动更多年轻人,尤其是女性,投身到医工交叉领域中。”她指导的多名博士生已成长为交叉学科骨干,参与国家级课题与产业转化项目。

刘晓丽团队的未来目标:持续推动肝癌磁热疗临床转化,助力国家医学中心建设

面向未来,刘晓丽教授表示,她将继续依托西安交大“大医科+强工科”的学科布局,紧密围绕国家医学中心建设目标,进一步深化磁热疗技术的机制研究和临床转化,推动更多原创性、引领性成果产出,将个人志向融入国家战略,以科技创新服务人民健康,为医院建设国家医学中心实现高质量发展和国家科技进步贡献自己的力量。

“我们不只是跟跑,还要并跑,甚至在若干方向上领跑。”刘晓丽坚定地说。