近日,广东等地报告的基孔肯雅热病例引发广泛关注。随着夏季高温多雨、蚊虫活跃,这种蚊媒传染病确实需要引起重视——但不必恐慌。通过科学认知和有效预防,我们完全能够降低感染风险。

一、基孔肯雅热:被忽视的“关节痛热病”

基孔肯雅热(CHIKF)是由基孔肯雅病毒引起的急性传染病,主要通过白纹伊蚊(花斑蚊)和埃及伊蚊叮咬传播,一般潜伏期为3~7天。其名称源自非洲土著语"Chikungunya",意为"弯腰",形象描述患者因剧烈关节痛而行动困难的典型表现。该病虽然病死率很低,但在蚊媒密度较高地区易形成大规模暴发和流行。患者、隐性感染者是本病的主要传染源。非人灵长类动物是本病的宿主。人群对基孔肯雅病毒普遍易感,人感染病毒后可获得持久免疫力。

二、识别症状:警惕"发热-关节痛-皮疹"三联征

1. 典型症状

●高热:突发39-40℃高烧,约50%患者呈现"双峰热"(退烧1-3天后复发)。

●关节症状:多累及手指、腕、踝等小关节;呈对称性疼痛伴晨僵;约20%患者疼痛持续数月(慢性关节炎)。

●皮疹:发病后2-5天出现红色斑丘疹,多见于面部和四肢。

2. 伴随症状

恶心呕吐、头痛、结膜充血等,重症可能出现出血或神经系统并发症(<1%)。

【重要区别】:

与登革热相比,基孔肯雅热的关节痛更剧烈且持久,但出血倾向较轻。确诊需实验室检测(PCR或抗体检测),避免误诊延误治疗。

三、预防策略:切断蚊媒传播链

目前尚无特效药和疫苗,防控核心在于"防蚊+灭蚊"。

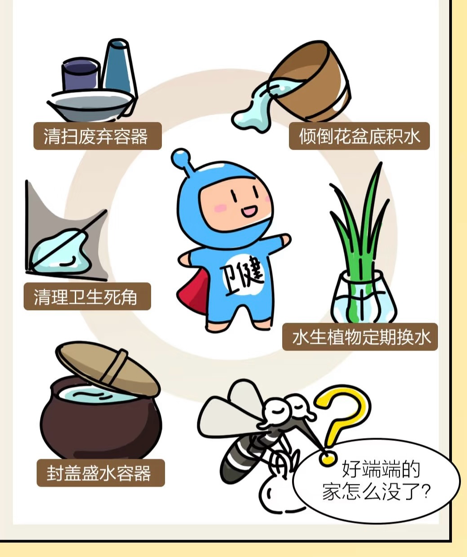

1. 居家防护“三清理”

清积水:每周检查并倒置花盆托盘、废弃容器、轮胎等积水器物。

清死角:疏通阳台地漏、空调排水管,确保无污水滞留。

清杂物:整理庭院堆积物,减少蚊虫藏匿空间。

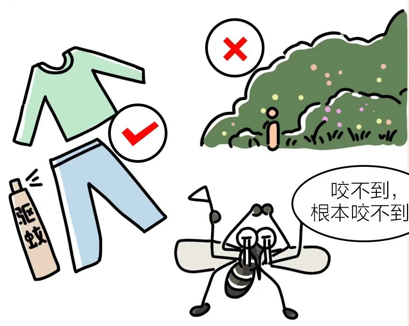

2. 个人防护“三要诀”

穿衣:外出穿浅色长袖衣裤,避免皮肤暴露。

驱蚊:使用含避蚊胺(DEET)、派卡瑞丁的驱蚊剂,每4小时补涂。

避峰:避开清晨(6-9点)和傍晚(16-19点)蚊虫活跃时段出行。

3. 社区联防“共参与”

全力配合:配合政府开展的灭蚊行动(如无人机喷药、灭蚊灯布控)。

及时报告:发现居住区蚊虫密度异常,及时向疾控部门报告。

尽早就医:出现疑似症状尽早前往发热门诊就诊,做到早发现早治疗。

四、治疗与预后

以对症治疗为主。绝大多数患者2-3周康复,慢性关节痛需康复训练,重症病例需住院观察(尤其婴幼儿、老年人和慢性病患者)。

科学防控远胜于过度担忧。每一次清理积水、每一件防蚊衣物,都是阻断病毒传播的有效屏障。让我们用知识和行动,守护自己和家人的健康。